朝の不調を訴える子どもが全国的に増加傾向にある中、一般社団法人 起立性調節障害改善協会は、小学生から高校生の子を持つ保護者243人を対象に「子どもの朝の不調」に関するアンケート調査を実施。その結果、8割以上の家庭で子どもの「朝起きづらさ」が判明した。

「朝起きづらい」 約82%の家庭で確認

調査で子どもが「朝起きづらい」と回答した家庭は81.9%に及ぶ高い割合となった。この朝の不調を感じ始めた時期については、「小学校低学年以前」が33.7%と約3分の1を占める。

また、小学生からの発症が全体の約6割という実態が判明。学校生活が本格化し、生活リズムや環境が大きく変化する時期と、子どもの不調の増加が重なる傾向にある。

要因は生活習慣の夜型化

朝の不調の原因として保護者が指摘する最多の項目は「就寝時刻が遅くなった」の28.6%。それに続き、スマートフォンやタブレットの利用、ゲーム時間の増加など、子どもの夜型化を招く生活習慣の変化が上位に並んだ。

また、回答の中には「ストレス」や「習い事・塾」といった、心理的・環境的な負担を指摘する声も。生活リズムの乱れだけでなく、子どもを取り巻く環境変化が複合的な影響を与えている状況である。

症状は午前中の不調が最多

具体的な症状では「朝起きられない・午前中に体調が悪い」が29.5%と最も多く、日常生活や登校への影響の深刻さが浮き彫りとなる。「倦怠感」「集中力低下」といった症状も多く確認され、症状の多様性からも体調だけでなくメンタル面のケアが求められることが分かった。

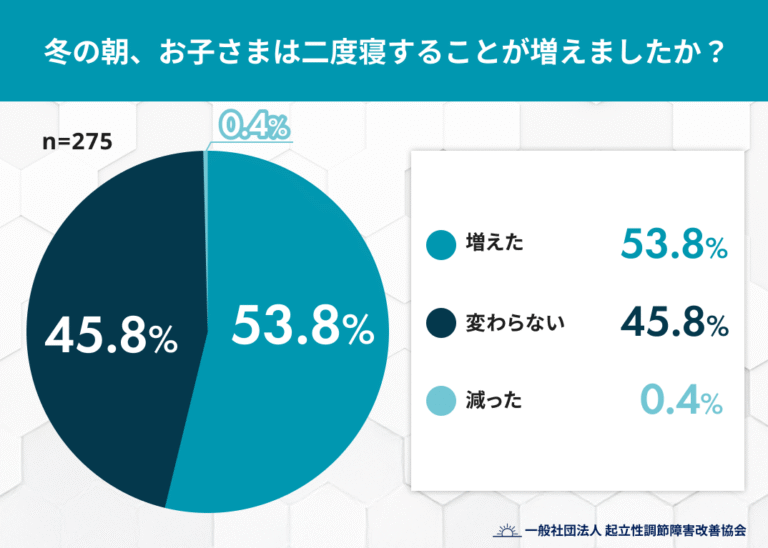

秋冬の季節変化にも警戒

特に留意すべき点は、回答者の4分の1にあたる25.5%が「秋冬に体調が悪化する」との回答だ。気温の低下や日照時間の減少など、季節変化が子どもの不調のトリガーとなる可能性が示唆された。これは、自律神経が季節の変化に影響を受けやすい起立性調節障害の特徴と合致する。

今回の調査で判明した8割以上の家庭で子どもの「朝起きづらさ」。特に気温が低下し日照時間が減る秋冬に体調が悪化するケースも多いことから、「怠け」ではなく起立性調節障害のサインである可能性も含め、子どもの健康問題として社会的な注目が集まる。

記事/まるスポ編集部